Propos conclusifs

- Jacques Leroy

Professeur émérite

Université d’Orléans - Anne-Claire Gagnon

Dr Vétérinaire

Présidente de AMAH - Jean-Paul Richier

Dr Psychiatre

Praticien hospitalier

Tout au long de cette journée, nous avons voulu mettre en évidence ce que les organisateurs de ce colloque ont dénommé « une seule violence », ce qui associe dans une même expression, violences humaines et violences animales. Cette notion, si nous la retenons, a un contenu philosophique, sociologique, psychiatrique. Mais peut-elle avoir un contenu juridique ? Est-il possible de relier ces deux modes d’expression de la violence dans un seul ensemble, de les globaliser en quelque sorte à partir du moment où l’animal de compagnie est entré dans les foyers et est devenu pour beaucoup un membre à part entière de la famille contre lequel des actes de violences peuvent être commis à l’identique de ceux commis envers les personnes ? Cette vision anthropomorphique des rapports que l’homme est capable d’entretenir à l’égard d’un animal proche de lui que le législateur refuse, avec raison, de prendre en considération, bon nombre de familles y ont cédé depuis longtemps.

Le problème est que la différence irréductible de nature entre l’être humain et l’animal, au-delà de leur caractère commun d’« être vivant doué de sensibilité », fait que leur protection juridique a toujours été envisagée dans des sphères distinctes. Cette réalité a été souvent relevée au début de nos échanges lorsque nous ont été communiqués plusieurs retours d’expériences.

S’agissant des violences intrafamiliales, nous savons que la lutte contre de telles violences est ardente, surtout depuis ces dernières années (L. 24 janvier 2013, L. 30 juillet 2020, L. 7 février 2022). Les dispositions législatives s’accumulent et à cette occasion le législateur n’hésite plus à inscrire une définition de la maltraitance humaine, ce qui n’avait pas été fait encore (art. 119-1 CASF, L. 7 février 2022).

Pour ce qui concerne les violences contre les animaux, nous avons assisté, avec bonheur, à un éveil des consciences à la fois dans la société civile et au Parlement. Savez-vous qu’entre le 21 mars et le 21 septembre 2020, ce ne sont pas moins de quatorze propositions de lois qui furent écrites et déposées ? Une énième proposition donnera naissance à la loi du 30 novembre 2021. Parmi l’ensemble des textes, nationaux, européens et internationaux, deux lois méritent d’être ici signalées. La première est la loi du 16 février 2015 qui, grâce à un amendement déposé par M. Jean Glavany, permet d’inscrire dans le Code civil, à l’article 515-14, que tout animal est un être vivant doué de sensibilité, ce qui n’était pas le cas antérieurement, la qualité d’être sensible ne bénéficiant alors qu’aux animaux d’élevage et appropriables. En outre, l’animal n’est plus un bien en dépit de sa soumission au régime des biens à défaut de pouvoir se réclamer d’un statut propre. L’application du régime des biens est une fiction qui ne remet pas en cause son exclusion, par nature, de la catégorie des biens. Le second texte est la loi du 30 novembre 2021 : elle accroît la protection de l’animal contre les actes de maltraitance et, ce qui est remarquable, situe cette protection dans une relation homme-animal, à considérer l’intitulé du texte faisant état du « lien entre les animaux et les hommes ». En écrivant cela, le législateur tient compte d’une réalité sociologique ayant des prolongements juridiques : le régime juridique applicable aux animaux doit, en effet, se définir selon le type de relation que l’être humain entretient avec les animaux selon leur degré de proximité avec lui (animaux de compagnie ou d’élevage, animaux liminaires, sauvages ou bien susceptibles de causer des dégâts). Mais il invite aussi à associer les violences lorsqu’elles se développent dans un même cercle familial. Or, sur ce point, la loi de 2021 aurait pu aller plus loin. Toutefois, comme nous avons pu l’entendre grâce à la communication de M. le sénateur Arnaud Bazin, il y a des avancées positives avec la levée du secret professionnel du vétérinaire, les mesures qui facilitent le repérage d’actes de maltraitance animale au titre de l’aide sociale à l’enfance ou à celui de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), l’inscription des auteurs de violences au fichier des personnes recherchées. On pourrait ajouter la possibilité pour les enquêteurs dans le cadre d’une enquête préliminaire de procéder avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, mais sans le consentement des personnes intéressées, à des visites domiciliaires, du fait du passage de la peine d’emprisonnement de deux à trois ans en cas d’actes de cruauté (v. art. 76 CPP) ainsi que la circonstance aggravante tenant à la présence d’un mineur sur les lieux des violences contre l’animal qui peuvent, du reste, se combiner avec les coups portés sur le conjoint, ce qui autorise à se demander si l’on ne peut pas aller plus loin dans la lutte contre les deux maltraitances. Des tentatives en ce sens ont été initiées par M. Bazin au moment de la discussion parlementaire du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, devenu depuis la loi du 24 janvier 2023. Par exemple, il a été proposé que soient modifiés les articles 515-9 et 515-11 sur l’ordonnance de protection ordonnée par le juge aux affaires familiales en cas de violences au sein du couple mettant en danger le conjoint ou les enfants. L’amendement consistait à tenir compte également des violences contre l’animal détenu au foyer. Autre proposition : l’assimilation au titre des violences psychologiques sur une personne, des actes prévus aux articles 521-1 et 521-1-1 commis sur un animal de compagnie détenu par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou bien encore la possibilité de prononcer les peines du harcèlement moral pour des propos ou comportements à l’encontre d’un animal ayant pour objet ou pour effet de créer à l’égard du conjoint, concubin ou partenaire une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le rejet en commission des lois de ces amendements est l’illustration d’une minimisation de la délinquance lorsqu’elle vise un animal et la réticence du législateur à franchir une étape supplémentaire dans la protection de la famille de laquelle il n’est pas possible d’extraire l’animal de compagnie. Or l’argument est toujours le même : le risque de confusion entre l’homme et l’animal, le risque de mettre sur le même plan l’être humain et l’animal ; en d’autres termes, le risque de brouiller la hiérarchie des valeurs. Il s’agit là d’arguments que nous retrouvons avec la question de la reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal. La sémantique prend le pas sur la réalité juridique et on se laisse aller à identifier l’usage juridique d’une notion à son usage dans le langage commun pour la rejeter.

En l’état du droit peut-on, malgré tout, améliorer la protection de tous ceux qui vivent au foyer contre les violences exercées par l’un d’eux ?

Le procureur près le tribunal de Saint Gaudens, M. Christophe Amunzateguy, a expliqué au début de l’après-midi qu’il fallait utiliser toutes les voies de droit disponibles. C’est une question de volonté. Or, la répression n’est pas la seule voie. Le retrait de l’animal du foyer et le financement du placement de l’animal mériterait d’être encouragés. Le contentieux lié à la maltraitance animale est un contentieux technique qui pourrait être confié à des assistants spécialisés au niveau des parquets. Cette prise de conscience de l’autorité judiciaire trouve son expression avec la mise en place par M. Franck Rastoul, Procureur général près la Cour d’appel de Toulouse, au sein de cette juridiction, d’un pôle « maltraitance animale et environnement ».

De lege ferenda, il serait possible de reprendre les amendements cités précédemment sous une autre forme en distinguant mieux dans des alinéas distincts les violences dans le couple et celles commises contre l’animal vivant au foyer. Dans la suite des propositions de Monsieur le procureur du tribunal judiciaire de Saint Gaudens, il faudrait substituer la mesure de « retrait » à celle de confiscation qui ne vise que les propriétaires. Le retrait pourrait ainsi s’appliquer à ceux qui ont la responsabilité de l’entretien de l’animal. Un effort en ce sens est déjà fait avec le retrait rendu possible dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du Code de procédure pénale. Il serait envisageable également d’inscrire au Fichier des personnes recherchées les personnes condamnées à la confiscation d’un animal de compagnie. Pour l’instant cette inscription ne concerne que les personnes interdites de détention d’un animal.

A défaut de lois, la jurisprudence pourrait aussi apporter une solution si, au prix d’une rare audace, la chambre criminelle étendait aux violences intra-familiales, sa jurisprudence rendue à propos de la réparation des dommages causés aux victimes d’attentats terroristes. Elle a jugé, en effet, récemment que le crime de terrorisme est un crime de masse visant indistinctement un nombre important de personnes si bien que le lien de causalité entre l’acte commis et le préjudice invoqué doit être apprécié à cette échelle. En d’autres termes, tous ceux qui sont exposés ou se croient exposés à l’infraction dans un rayon d’action donné peuvent se constituer partie civile même s’ils ne sont pas visés directement par l’auteur de l’acte1. Cette jurisprudence pourrait être étendue aux violences conjugales commises en présence des enfants ou contre l’animal dans le but d’atteindre le conjoint. Le foyer étant un lieu fermé, tous ceux qui se trouverait à l’intérieur pourrait alors se réclamer de la qualité de victime. Il faudrait parler alors de violences domestiques, d’une seule violence pour reprendre l’intitulé de ce colloque.

Toutes les réformes ainsi proposées sont à portée de main. Le législateur saisira-t-il pour autant cette main tendue ?

Jacques LEROY

Agrégé des facultés de droit

Professeur émérite à l’Université d’Orléans

*****

La question du lien entre les violences sur animaux et les violences sur humains est évoquée de très longue date, depuis l’Antiquité. Elle a fait l'objet d'études et d’un intérêt croissant depuis ces cinq dernières décennies. Cette question est surtout prise en compte aux États-Unis, aussi bien au niveau d’instances fédérales supérieures comme le FBI qu’au niveau d’instances de terrain comme les shérifs dans les comtés. Elle est présente par ailleurs surtout dans les pays anglo-saxons (Canada, Australie, Grande-Bretagne) et elle perce dans un certain nombre d'autres pays, mais pas encore beaucoup en France.

Pour ne prendre qu’un exemple, le Grenelle contre les violences conjugales qui s'est déroulé en 2019 n'a malheureusement pas abordé la question des violences sur les animaux familiers.

Cependant, des colloques comme celui-ci montrent qu'en France, un certain nombre de professionnels de terrain ainsi que d'universitaires ont conscience de cette problématique.

En tant que psychiatre, je soulignerai l’importance du nombre et de la qualité des études sur le sujet du lien entre les violences envers les animaux et les violences envers les humains. C’est un sujet qu’ont donc abordé le Pr Laurent Bègue-Shankland et le Pr Philip Jaffé, le Pr Marie-José Enders-Slegers n'ayant malheureusement pas pu être présente. On a donc à présent, pour donner un ordre d'idée, autour de 150 études publiées dans des revues scientifiques, autour de 130 si on rassemble les études portant sur les mêmes échantillons de population.

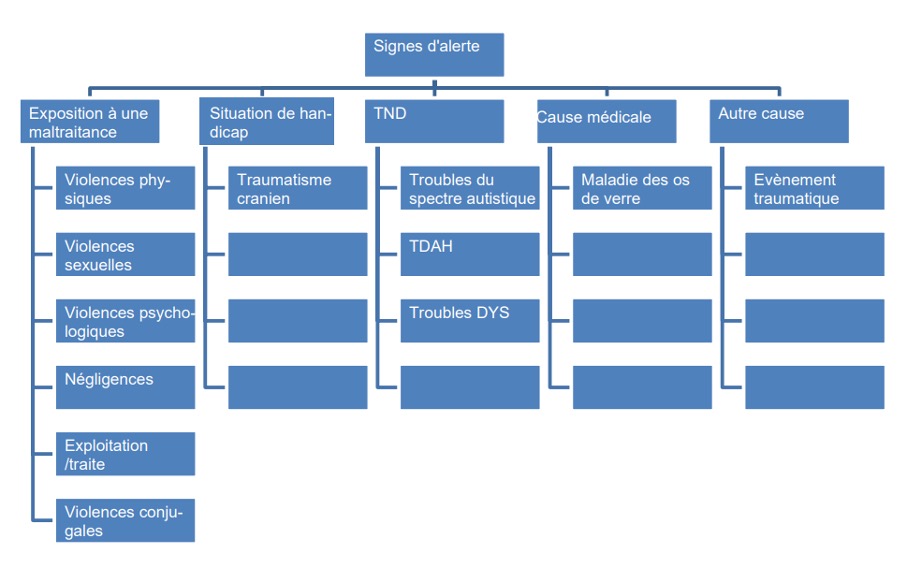

Environ la moitié de ces études abordent un point de vue qu’on pourrait dire criminologique, ou socio-psychologique : elles analysent les facteurs liés à la maltraitance animale en termes de comportements associés, d’antécédents, de traits psychologiques. Elles démontrent ainsi le lien entre les actes de violences sur animaux et les infractions en général de toutes gravités, ainsi que le lien avec les conduites agressives et les infractions violentes, et pour quelques études avec les agressions sexuelles. Certaines études abordent aussi la question des tueurs en série ou des tueurs de masse.

Et l’autre moitié de ces études examinent les violences intra-familiales et analysent les tenants et les aboutissants directs ou indirects sur les femmes et les enfants des maltraitances envers les animaux. Elles montrent que, dans le cadre d’un foyer, il y a volontiers des associations entre :

- la maltraitance d’une femme par son partenaire et la maltraitance d’animaux familiers par le partenaire ;

- la maltraitance d’une femme par son partenaire et la maltraitance d’animaux familiers par l’enfant ;

- la maltraitance d’un enfant par un parent et la maltraitance d’animaux familiers par le parent ;

- la maltraitance d’un enfant et la maltraitance d’animaux familiers par l’enfant.

Et une douzaine de ces études, en provenance de pays variés, concernent le harcèlement et les violences scolaires, comme l’étude française de Laurent Bègue-Shankland.

Ceci pour insister sur le fait que le concept d’« une seule violence » n'est pas une simple hypothèse, c'est une réalité étayée.

En France, les personnes en charge de la question des violences envers les femmes ou les enfants, notamment sur le plan politique et institutionnel, semblent réticentes à prendre en compte les violences associées envers les animaux, car ceci risque de paraître accessoire, hors-sujet, peu important, devant relever d’autres instances spécialisées... Pourtant, il est capital qu’au vu des études, ces personnes prennent conscience que l’inclusion des violences animales ne peut que faire progresser la lutte contre les violences envers les personnes vulnérables.

Quelles perspectives pouvons-nous envisager ?

Premier point, l'importance d’introduire dès l'enfance une éducation à l'empathie et au contrôle de la violence, à la fois envers ses semblables et envers les animaux sensibles. Car c’est bien sûr durant l’enfance et l’adolescence que se construisent les êtres humains.

Deuxième point, l'importance de sensibiliser et de former les professionnels, à la fois dans le cadre des études initiales et de la formation continue :

- au lien entre les violences ;

- au repérage des mauvais traitements, qu'il s'agisse des humains, bien entendu, ou des animaux ;

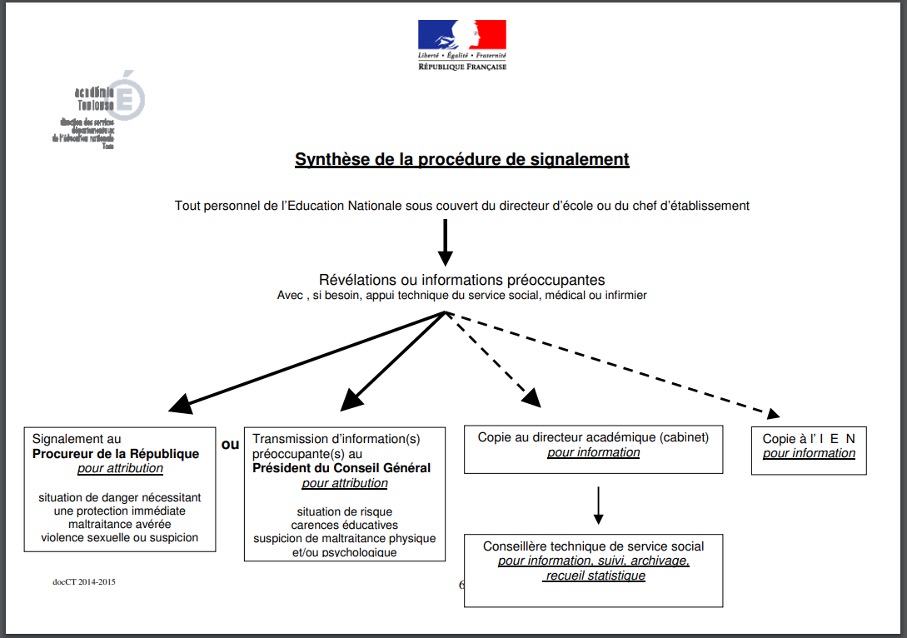

- et aux procédures et aux parcours du signalement, ou de ce qu'on appelle une information préoccupante, en prenant en compte les nombreux facteurs qui peuvent rendre difficile, qui peuvent faire frein à une démarche de signalement, outre le principe du secret professionnel.

Ceci concerne les professionnels de nombreux domaines, comme ceux qui ont donc participé à cette journée, tant ce matin que cet après-midi, que je ne peux pas tous citer, mais que nous remercions pour leurs interventions éclairantes : les professionnels de santé (infirmiers, aide-soignants, médecins, dont les pédiatres et les pédopsychiatres, etc.), les psychologues, les professionnels de l'action sociale (assistantes sociales, éducateurs, auxiliaires de vie, intervenants de l'Aide Sociale à l'Enfance, etc.), les professionnels de l’Éducation nationale (enseignants, directeurs, personnels de santé, psychologues, etc.), les vétérinaires et leurs assistants, et aussi bien sûr les différentes branches de la police et de la gendarmerie, et les différentes branches de la magistrature, ainsi que les membres du barreau.

Ceci concerne aussi les associations, aussi bien les associations de protection animale que les associations de protection des enfants et les associations dédiées aux violences faites aux femmes. À vrai dire, nous sommes en présence d’une question qui concerne tous les citoyens.

Aussi est-il essentiel, en amont, si l’on veut obtenir des avancées sur le plan législatif, de sensibiliser à cette question, outre le ministère de la Justice, le ministère en charge du droit des femmes, ainsi que la MIPROF, la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, et le secrétariat d’État chargé de l'Enfance, ainsi que le groupement d'intérêt public France enfance protégée, qui associe État et départements (et qui comprend notamment l'ONPE, l’Observatoire national de la protection de l’enfance, et le CNPE, le Conseil national de la protection de l’enfance).

On pourrait citer d'autres instances qui sont aussi concernées, par exemple le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale ou du Sénat, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, ou encore l'Ordre des Médecins ou l’Ordre des Vétérinaires.

Enfin, la présence à l’occasion de ce colloque de M. François-Xavier Bellamy, député européen, est là pour nous rappeler que les instances de l’Union européenne peuvent efficacement orienter les politiques nationales dans le sens d’un accroissement de la lutte contre les violences domestiques de quelque nature qu’elles soient.

Jean-Paul RICHIER

Dr Psychiatre

Praticien hospitalier

*****

Si le LIEN est une réalité documentée scientifiquement comme l’a montré Marie-José Ender-Slegers et sur le terrain – nous avons entendu les témoignages de nombreux acteurs du terrain côté enfants et côté animaux –, dans les faits, il existe encore des freins nombreux pour coordonner les efforts de toutes et tous et mieux protéger les enfants et les animaux, et d’une façon générale tous les êtres vulnérables d’une violence domestique qui s’exerce en un seul lieu, le foyer, mais de multiples façons.

Jacques Leroy a souligné les améliorations juridiques nécessaires, Jean-Paul Richier celles des professionnels de santé mentale. Reste que dans le cercle de la chaîne de protection, où le rôle des forces de l’Ordre a été récemment renforcé, les vétérinaires et leurs équipes manquent toujours cruellement.

Notre association AMAH a pu mesurer, lors de la gestation de la loi Maltraitance animale et du lien homme animal, les croyances limitantes et surtout les peurs de différents interlocuteurs.

Mes consœurs Dominique Autier-Dérian, Estelle Prietz et Émilie Couquerque l’ont souligné, les praticiens vétérinaires manquent cruellement de formation pour se sentir légitimes à conduire leur consultation en intégrant dans leur diagnostic différentiel la possibilité de la maltraitance animale.

Pourtant, celles et ceux qui l’ont fait – merci Stéphanie pour la qualité de votre témoignage – savent combien cela donne du sens à notre métier et nous conforte dans notre démarche non seulement clinique mais aussi civique. Car le vétérinaire, dès lors qu’un enfant est en danger, est un citoyen qui a le devoir de signaler les faits.

Or, depuis de nombreuses années, les professionnels de santé, vétérinaires inclus, ont protégé la qualité de leur relation avec leurs patients et clients derrière le bouclier du secret professionnel. Au nom du « Cela ne nous regarde pas ».

Or, nous savons toutes et tous combien il faut de courage à une victime pour oser parler.

Je veux ici saluer le Dr Emmanuelle Piet qui fut l’une des premières, en PMI, à encourager ses pairs à systématiser le questionnement – parfois la parole est libérée dès la première consultation, parfois à la deuxième, troisième, parfois jamais.

Ce questionnement systématique, quand un chien a mordu un adulte, un enfant, doit être mis en place : « tout va bien à la maison, votre chien, votre chat ne reçoit pas de coups ? Il a eu peur de quelque chose » ?

C’est souvent plus facile psychologiquement de confier ce que subit le chien, le chat, le poisson rouge, le cobaye, mais aussi les vaches, les chevaux, que de dire ce qu’on subit soi-même. Les animaux sont à la fois de muettes sentinelles de la violence, mais aussi des sésames d’ouverture de dialogue. « Papa a fait mal à mon chat… Il fait pareil à Maman », pourra dire l’enfant, qu’il faut croire et écouter.

Je veux citer ici un témoignage d’une assistante familiale.

Au même titre qu’un enfant, qui est stigmatisé dans une fratrie ou dans une famille, il en est de même pour une bête. Souvent j’ai entendu en parlant d’un chat, « Ah celui-là, il est bon à rien et il nous empoisonne la vie », et c’est cet animal qui cristallise toute la violence du couple. Tout cela sous les yeux de leurs enfants et des services sociaux.

Le pire que j’ai entendu par une enfant accueillie : « Papa a mis le chat dans la machine à laver ». Ma sidération a été telle que j’ai souhaité aviser l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) de cet acte fou mais une fois encore pas de retour de leur part, comme si l’acharnement de violence contre un animal n’est pas le même que celui contre un enfant.

Notons que tout ne se règle pas par des condamnations de justice, souvent longues. Parfois c’est juste de la négligence, de la méconnaissance, de la misère économique, et remettre dans le chemin vertueux de l’éducation bienveillante un propriétaire de chien, de chat, peut rendre des services incommensurables aux enfants du propriétaire, qui va comprendre qu’il n’y a pas de petites claques. Marie-Laure Laprade l’a dit, l’école est un lieu qui permet à la fois le dépistage et l’éducation, la prévention à l’usage de la violence, en y apprenant le respect mutuel. Bien sûr c’est à la maison, dans des activités de loisirs en pleine nature, en s’émerveillant de la beauté des animaux, que les enfants pourront construire un référentiel de respect, de partage, de bienveillance à l’égard de cet autrui plus petit qu’eux qu’est l’animal.

Anne-Claire GAGNON

Dr Vétérinaire

Présidente d’AMAH

- 1 V. en ce sens, Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.264, n° 21-80.265, n° 21-80.670 ; comp. avec Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828.